di Pietro Tonti

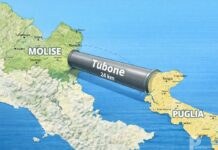

Finita la campagna elettorale, si è affievolito anche il clamore attorno al progetto – tanto annunciato quanto ancora indefinito – di realizzare il “grande tubo” che dovrebbe captare acqua dal Lago del Liscione per inviarla alla Capitanata, in direzione del Lago di Occhito, ormai quasi al collasso idrico. Una questione che, tra promesse di finanziamenti e rassicurazioni istituzionali, lascia però aperti molti interrogativi, soprattutto per chi nel Basso Molise vive direttamente gli effetti di ogni variazione nella disponibilità d’acqua.

Il quesito dei molisani: cosa resterà alle nostre campagne?

Il Lago del Liscione è la principale riserva idrica agricola del territorio. I produttori locali, dagli orticoltori ai viticoltori, dipendono da esso per garantire continuità alle proprie colture. Ed è proprio questa continuità che oggi appare minacciata: se la captazione verso la Puglia dovesse realmente partire, esisterebbe una garanzia che i molisani non subiranno un’immediata riduzione della disponibilità idrica? A complicare la situazione è il livello volumetrico del Liscione. Nel corso degli anni i detriti confluiti dal Biferno nel bacino, hanno alzato il livello del suolo, facendo diminuire la capacità volumetrica idrica. Ci vorrebbe un dragaggio del fondo per ripristinare la volumetrica, ma i costi sono esorbitanti. Anche questo fattore è determinante per far comprendere che captare oggi per la Puglia, potrebbe essere sconveniente, certamente non vi sono più i 173 milioni di metri cubi di acqua, come rprogettati all’epoca dell’inaugurazione dell’invaso.

Molti temono che, per “ristorare” la Puglia – una regione che da anni vive una pressione idrica altissima, aggravata dall’agricoltura intensiva della Capitanata – il Molise finisca per pagare il prezzo più alto. In altre parole: si rischia di aiutare la Puglia lasciando i molisani senz’acqua?

Un dubbio legittimo, considerando che finora nessun documento ufficiale ha presentato uno studio idrologico chiaro, né un piano di compensazione per il Molise.

Occhito: un invaso ormai quasi inutilizzabile

Il secondo punto critico è la condizione drammatica del Lago di Occhito, al confine tra Puglia e Molise. Le immagini parlano da sole: un invaso ormai ridotto ai minimi storici, ben al di sotto della soglia di operatività.

Le cause sono molteplici:

-

Mancanza di piogge significative

-

Cambiamento climatico con estati sempre più lunghe e siccitose

-

Turbinamento agricolo pugliese, che richiede volumi enormi per le colture intensive dell’area foggiana

Occhito, nei fatti, non è più in grado di garantire ciò che garantiva vent’anni fa. Per questo motivo molti osservatori ritengono che attingere al Liscione significherebbe solo spostare il problema, non risolverlo.

Continuare a drenare acqua dall’interno verso la costa è una strategia vecchia

Le regioni adriatiche – e non solo – continuano a fare affidamento su invasi interni, fiumi e sorgenti sempre più deboli, senza considerare una verità ormai evidente: il Mediterraneo è entrato in una fase climatica stabile di scarsità idrica. Situazione da coaggravata dai detriti confluiti dai relativi fiumi nei bacini che hanno alzato il livello del suolo, facendo diminuire la capacità volumetrica di acqua.

In questo contesto, insistere sui “travasamenti interni rischia di trasformarsi in un gioco a somma negativa: ciò che guadagna una regione viene perso da un’altra.

La soluzione esiste, funziona già nel mondo, e si chiama desalinizzazione

Mentre in Italia si discute su invasi ormai obsoleti, gli Emirati Arabi, Israele e numerosi Paesi mediterranei hanno già risolto il problema idrico strutturale attraverso un sistema moderno e sostenibile: la desalinizzazione dell’acqua marina.

Gli Emirati Arabi, molto più aridi del nostro Paese, ricavano oltre il 90% dell’acqua potabile proprio dal mare. Israele, in meno di dieci anni, è passata da Paese in crisi idrica a Paese esportatore d’acqua, grazie a impianti energeticamente efficienti e alimentati da fonti rinnovabili.

L’Italia, con 8000 km di coste, potrebbe garantire acqua illimitata alle regioni adriatiche attraverso la realizzazione di impianti di desalinizzazione lungo la costa pugliese e molisana, sfruttando:

-

energia solare (abbonante nel Sud Italia),

-

tecnologie di ultima generazione con consumi ridotti,

-

sistemi modulari facilmente ampliabili.

Perché nessuno ne parla?

Perché, paradossalmente, sarebbe la prima soluzione realmente risolutiva. Non drenerebbe risorse interne, non penalizzerebbe un territorio per favorirne un altro e non sarebbe soggetta ai capricci dei cambiamenti climatici.

La domanda allora diventa inevitabile:

per quale motivo continuiamo a inseguire soluzioni temporanee e politicamente comode, ignorando la strategia che potrebbe mettere al sicuro l’intero Mezzogiorno?

Il Molise non può essere la cisterna idrica di altre regioni

Gli agricoltori molisani, già sotto pressione per costi, concorrenza e crisi climatica, meritano risposte chiare. Prima di immaginare nuove captazioni fuori regione, occorre:

-

Garantire i fabbisogni interni del Molise.

-

Presentare studi idrici trasparenti e verificabili.

-

Pianificare una strategia strutturale per tutto l’Adriatico basata sulla desalinizzazione.

-

Evitare che il Molise diventi un “serbatoio di compensazione” per problemi altrui.

Senza una visione moderna, la crisi idrica sarà permanente

La situazione del Liscione e di Occhito dimostra che i vecchi modelli non funzionano più. Continuare a spostare acqua da un invaso all’altro non è una strategia: è un rattoppo. Se l’Italia vuole davvero affrontare la crisi idrica, deve avere il coraggio di imboccare la strada già percorsa dai Paesi che hanno sconfitto la siccità: portare l’acqua dal mare, non dai laghi ormai esausti dell’entroterra.